Acid Floresta: el sampleo emocional de Gladkazuka

El productor paisa vuelve con Acid Floresta: un ejercicio de escucha silenciosa, registro y reinterpretación de los rumores del barrio, para reafirmarse en la geografía que habita.

Gladkazuka me dice que la inspiración está en la calle.

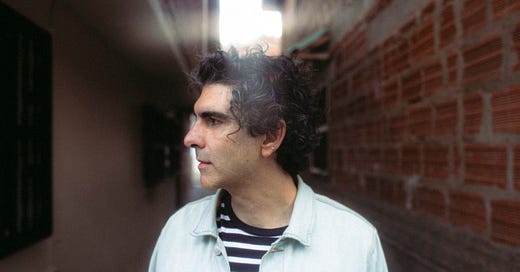

Su ventana de Google Meets revela, aparte de su cara, su pelo medio entrecano y la camiseta blanca que lleva, una repisa con varias máquinas. Algo que parece un teclado pequeño, y otras dos máquinas que no logro identificar, se asoman por nuestra llamada. Mientras nos saludamos y me cuenta que ahora vive en las afueras de su ciudad, Medellín, me pregunto cuántas máquinas tendrá. ¿Cuál será su máquina favorita ahorita? ¿Cuántas habrá dejado en el olvido ya?

Es apenas esperable verlo acompañado de máquinas. A través de ellas, Gregorio Gómez , el nombre detrás del aka, ha diseñado un lenguaje musical propio desde hace más de veinte años. Ese sonido sabroso, sombrío y, ante todo, maquinero, lo posicionó como una de las figuras míticas del underground en la escena nacional.

La propuesta sonora ya se percibía desde su primer track “Panameña”, que inundó varias pistas de baile paisas entre 2005 y 2006, y envejeció bien, con un sonido vigente al día de hoy. Luego tomó una forma contundente, con líneas riffseras de sintes y drum machines, en el sello de Matías Aguayo, Cómeme, que vivió una temporada de idilio con varias gemas paisas de la producción como Sano, Dany F. y el mismo Gladkazuka. Fue una época fértil, que nos dejó tracks que se instalaron de forma definitiva en la memoria auditiva de la escena local, como “El Untitled”, el aporte del productor a un EP de Cómeme que reunió a varios artistas en 2013.

Fue en medio de ese idilio que el artista se juntó con Aguayo y Sano para crear Rionegro, uno de los proyectos electrónicos más originales que han parido las montañas antioqueñas. Grabado en este municipio a punta de guaro y charlas entre un trío de amigos, Rionegro se sintió en su momento, 2015, como una emancipación del norte global, a través de una revisita —entre sci-fi y psicodélica-futurista— de sonidos originados en nuestras latitudes.

Tras el experimento montañero Gladkazuka siguió afilando su sonido con EPs que se debatían entre horizontes robóticos oscuros y pisteros, como Mucha Pimienta, publicado en el sello Danza Negra, o salidas mucho más sensibles y contemplativas con The Drop, publicado en Cómeme.

Y luego: la pausa, el silencio. Seis años tuvieron que pasar para que Gladkazuka publicara nueva música. En la mitad pasaron muchas cosas. Una invitación en 2019 de parte del sello de Medellín Discos Nutabe para que hiciera un EP housero. Luego una pandemia y un encierro que se alargó por más de lo que esperábamos, y que lo desconectó de hacer música. “Yo no quiero hacer aleteo, no le veía sentido, era muy distópico todo. Y tampoco quería ponerme a hacer ambient… como hacer música por hacer música”.

En un momento confuso para la escena electrónica, que se buscaba a sí misma entre una dicotomía de fiestas tristes por computador y raves ilegales de música acelerada, Gladkazuka tuvo la revelación de seguir un tercer camino: hacer silencio y dedicarse a escuchar el barrio que habitaba y que inspira el álbum: La Floresta, al occidente de Medellín, cerca del estadio. “La lejanía, los vecinos, la gente sobreviviendo, los pajarracos de todas las clases. O sea, cómo respiraba la ciudad, ¿cierto? Eso me depuró mucho y me reseteó, creo que lo necesitaba”.

Tras esa pausa contemplativa, la idea inicial del EP se expandió hasta convertirse en Acid Floresta: un álbum largo, “agresivo, carrasposo: es la calle”. En doce tracks, su primer vinilo le sigue sacando punta a su sello sonoro: lúgubre y cadencioso, roñoso y sabrosón en partes iguales. Algunos nacieron en la calle. Otros nacieron en pleno live act, el formato que siempre ha preferido Gladkazuka. Otros más nacieron en la intimidad del estudio, con las máquinas como lugar seguro de creación. Así, a su propio ritmo, como siempre lo ha hecho, el productor regresa en 2025 insistiendo de nuevo en una narrativa sonora divergente de la ciudad donde nació y creció.

En la Medellín de Gregorio, el acid, el minimal wave, el new wave, el house y el electro cohabitan entre track y track y se recubren de una aleación de sonidos que parecen venir de un mundo más inclasificable, más incierto. Al escuchar con atención, al “contemplar con los oídos”, como diría él, van apareciendo algunos artilugios raros en cada canción: loops chuecos, repeticiones que nunca acaban, recortes superpuestos, capas de sonido deformadas por otras capas y registros sonoros intencionalmente mal cortados y pegados.

A veces suenan como un chasquido, un videojuego viejo, un choque de carros, un burbujeo, un crujido, o un viento que pasa rápido y da miedo. Todo ese diseño sonoro que parece una aleación de tuercas, remaches, tornillos, pernos y clavos milimétricamente ‘mal puestos’ ensamblan el sonido callejero de Acid Floresta. En “3am”, una rama se quiebra y se enreda en capas de susurros lúgubres. En “Valentina” un sonido roñoso rueda veloz y se distorsiona con un riff de sinte pistero y oscuro. En “Cruces y Esquinas”, un bombo profundo abre el álbum, acompañado por recortes de sintes densos. En “Longo Longo”, la voz de un Gladkazuka fantasmal cierra el disco hablándonos sobre La Floresta, las esquinas, los cruces y cantinas: “el agite del ruido nacional”.

De clase media tradicional, el barrio La Floresta queda en la comuna doce, en el centro occidente de Medellín, cerca del cruce de San Juan con la 80. Ahí vivió Gladkazuka desde 2015 hasta 2022. Cuenta que en los años setenta era un barrio más obrero, y que desde esa década generaciones enteras de familias han hecho de este barrio su hogar. “Es un asentamiento de gente trabajadora que cuida su terruño”, explica. “No es nada especial, nada diferente a lo que puedes ver en un barrio donde vive la gente que quiere salir a camellar”. Podría ser la historia genérica de cualquier otro barrio en cualquier parte del mundo. Pero fue en La Floresta donde Gladkazuka se detuvo a escuchar. Y cuando abrió las orejas, el barrio cambió por completo.

Gladkazuka recuerda, por ejemplo, un vendedor de tamales que pasó por su cuadra. “Un domingo, que era como el único día muy tranquilo, y pasa un man con un sabor…”. El señor promocionaba su producto con una grabación, como tantos en las cuadras de tantas ciudades de este país. “Pero este man hizo una cosa hermosísima y es que literalmente lo remixeó: era el acento paisa, el del man de los tamales de Santa Elena, pero con una champeta la hijueputa”. La emoción le pudo al artista, que bajó corriendo de su casa a perseguir al vendedor para grabarlo.”Me terminó contando que era chocoano, cómo hacía las pistas”, recuerda “Ahí yo dije: esto es hermoso, esto es muy potente; que bueno hacer un cover de eso con las cosas que tengo acá, sin samplearlo realmente”. El registro sonoro como dispositivo para un lenguaje sonoro callejero reinterpretado, en vez de ser sample o sonidos a imitar.

Así, persiguiendo al señor de los tamales por la cuadra, Gladkazuka le dio rienda suelta a un proceso que llevaba años haciendo sin ser consciente, que iba más allá de la escucha y más allá del sampleo. Incluso más allá del barrio la Floresta. Era más bien un registro geográfico y afectivo de su entorno, un “sampleo emocional”. “Es el ejercicio de observar, es casi hasta meditativo. Estás ahí como un espectador en un teatrico viendo algo, y ese algo es el barrio. Ese es el ejercicio que yo creo que puede pasar en cualquier parte”.

A pesar de practicarlo desde hace años, el ejercicio de contemplar con los oídos el entorno que lo rodeaba sacó de la zona de confort a Gregorio, el tercer hermano de una familia paisa burguesa, con una crianza que transcurrió entre guitarras y música anglosajona. “Yo de adolescente la pasé muy mal, porque obviamente en los bailes de garaje, parce, pues sentía que era literalmente el meme ese todo charro de ‘ellos no saben que…’” . Desde hace unos años empezó a ser consciente de cómo siempre había coexistido con “esa contaminación hermosa del sabor” por los lugares que habitaba: la tienda del barrio, la señora del puesto que te cose la ropa, el cruce de buses intermunicipales, los megáfonos anunciando productos entre cuadras. Un paisaje que se resiste a desaparecer en Medellín, a pesar del aplanamiento que han impuesto el turismo y la gentrificación voraz.

“Me acuerdo de que haciendo una remezcla estaba muy trancado, y bajé al mercadito de abajo [en La Floresta], que era un poco mi inspiración porque oían otra cosa que yo no ponía en la casa, que era 'El Sol El Sol’ [la emisora]”. Siempre que entraba a la tienda, algún sonido de la emisora lo envolvía: el bajo de alguna canción del Binomio de Oro que empezaba a oírse medio ácido, o un merengue que lo invadía por dentro. Al bajar por una cerveza o una bolsa de leche, Gladkazuka subía con algún ritmo en la cabeza. Y en vez de calcarlo, lo usaba como un artefacto para salirse del camino y abrazar lo “choneto”, como lo llama él. “Es como cuando un niño pinta un animalito deforme. Yo quería preservar eso ”.

Acid Floresta fue, entonces, el resultado de un artista que poco a poco, sin percatarse, se fue sintiendo parte de su geografía inmediata. Su relación era interdependiente: los sonidos del barrio fueron la base de su registro y él, en la intimidad de su estudio, o experimentando en sus lives, lograba reinterpretaciones etéreas, chonetas y merengudas de eso que escuchaba. Luego volvía a liberar ese sonido a las mismas calles en las que se fijó y de las que se sentía parte. Era un ejercicio simbiótico a tres tiempos con su geografía barrial. “Yo vine a disfrutar el barrio porque es que lo necesitaba. Y creo que la vida me llevó ahí sin sin incluso saber, la intuición fue la que me fue llevando allá”.

Esta cercanía con el calor de lo barrial también acercó a Gladkazuka a la fascinación que siempre ha tenido con las músicas electrónicas originadas en Detroit y en Chicago, y que dieron origen a tanto de lo que escuchamos hoy. Sobre todo con sus contextos sociales. “Fueron trabajadores de grandes empresas, obreros hasta la chimba, que de repente se quedan sin camello”. Lo que iba registrando en el barrio se convertía no solo en espejo de las historias que se vivieron en esas ciudades que menciona, sino en el relato sonoro propio del día a día de la gente de su ciudad. Para él la similitud era clara: “esa reunión, que no es una cosa como tan individualista o tan académica y pues... nada, es como que el parche sale es cuando hay vida, ¿si me entiendes?”.

Así, saliendo de burbujas sordas y escuchando los rumores del barrio que habitaba, a Gladkazuka le pareció que las geografías se acercaban: los Fantasmas del Caribe se sentían más cerca de Afrika Bambaataa, y Grupo Niche compartía el mismo calor que Model 500. “Como la música es calor, pues de alguna manera es como música tropical, pero allá, pues”.

Un colega fue el que le enseñó que la inspiración estaba en la calle. Aprender eso lo marcó no solo para su proceso creativo, sino para otras búsquedas vitales. En Acid Floresta pudo plasmar algo de ese aprendizaje, que no hubiera sido posible sin detenerse a contemplar: caminar, escuchar, quedarse parado escuchando. Lo contemplativo como acto de resistencia, en un mundo cada vez más diseñado para que pararse a observar ya no sea una posibilidad en nuestras vidas. “Ha sido muy bonito ese proceso de, por un lado, ser como una pequeña espora que se cayó ahí y se empieza a alimentar del entorno y los nutrientes”. Para él, el proceso de empezar a ser parte del entorno es natural, cíclico. “Porque es ahí es donde pertenece. ¿A donde más podría ir eso si no es ahí, ¿cierto?”.

Gladkazuka no sabe si va a hacer este mismo sampleo emocional en otros barrios. “El barrio puede ser otro contexto: puede que ahora sea un grupo de gente, puede ser muchas cosas. Pero sí hay una dinámica social, definitivamente”. Quizá, en un presente que cada vez insiste más en el desarraigo, lo que siga para el productor sea seguir haciéndose preguntas, a través de sus múltiples ejercicios de producción musical, sobre la idea de pertenecer a un lugar, o a una comunidad. A las múltiples historias que se desarrollan en una geografía.